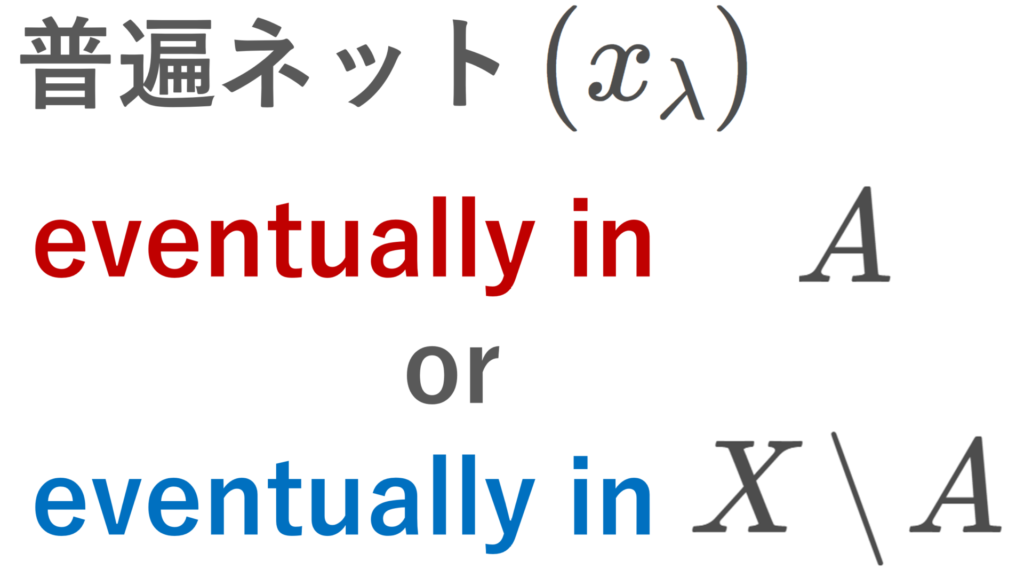

普遍ネット(超ネット)とは,ネットであってかつ,任意の部分集合に対し,その集合またはその補集合に eventually in となるようなものです。点列で考えても面白くない概念で,ネット特有の概念と言えます。

普遍ネットを用いれば,コンパクト性も簡単に記述できます。紹介しましょう。

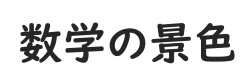

普遍ネット(超ネット)の定義

定義(普遍ネット・超ネット)

X を空でない集合とし, (x_\lambda)\subset X をネット(有向点族)とする。

任意の A\subset X に対し, (x_\lambda) is eventually in A または eventually in X\setminus A が成り立つとき, (x_\lambda) を普遍ネット (universal net) または超ネット (ultranet) という。

eventually in A とeventually in X\setminus A が同時に成り立つことはないので,いずれか一方しか成り立ちません。

簡単な例を挙げましょう。

例1(定ネット).

x_\lambda=x となる定ネット (x_\lambda) は普遍ネットである。

x_\lambda=x となる定ネットでは, x\in A のとき,eventually in A であり, x\notin A のときは eventually in X\setminus A です。

点列はネット(有向点族)の一種でした。点列が普遍ネットである条件を考えましょう。

例2(点列が普遍ネットである必要十分条件).

点列 (x_n) が普遍ネットである必要十分条件は,eventually constant であること,すなわちある N\ge 1 が存在して, x_N=x_{N+1}=x_{N+2}=\cdots となることである。

eveutually constant であれば,普遍ネットであることは良いでしょう。もし eventually constant でないとしましょう。簡単のため,任意の m\le n で x_m\ne x_n としましょう。このとき,

A = \{ x_{2n} \mid n\ge 1\}

について, (x_n) は not eventually in A かつ not eventually in X\setminus A なので, (x_n) は普遍ネットではありませんね。

普遍ネット(超ネット)にまつわる定理

- 普遍部分ネットの存在

- 普遍ネットの基本的性質

- コンパクト性と普遍ネット

の順に紹介します。

1. 普遍部分ネットの存在

定理1(普遍部分ネットの存在)

任意のネットは普遍部分ネットが存在する。すなわち,部分ネットで,普遍なものが存在する。

上の例2.と定理1.から分かるように,普遍ネットという概念は,点列にはないネットならではの概念です。しかし,文献[2]いわく,eventually constant でない普遍ネットで,具体的に構成されたものはまだ存在しないとのことです。証明には選択公理を使うので,選択公理を使うことで存在は言えますが,構成はできていないということです。

証明にはフィルターを使いましょう。フィルターと超フィルターについて多少理解していれば大丈夫です。以下で確認してください。

定理1の証明

X を空でない集合とし, (x_\lambda)\subset X をその上のネット(有向点族)とする。

\mathfrak{F} を, X 上のフィルター \mathscr{F} であって,かつ任意の F\in\mathscr{F} に対し, (x_\lambda) is frequently in F となるもの全体の集合とする。 \{X\} はこれをみたすフィルターなので,\mathfrak{F} は空ではない。

\mathfrak{F} は包含順序により,帰納的半順序集合であることが容易に示せる。ツォルンの補題より,\mathfrak{F} には少なくとも一つの極大元 \mathscr{F}' が存在する。この \mathscr{F}' が,超フィルターであること,すなわち任意の A\subset X に対し, A\in\mathscr{F}' または X\setminus A\in\mathscr{F}' をみたすことを示そう。

(i) (x_\lambda) is frequently in A であるが,not frequently in X\setminus A のときを考える。

このとき,任意の F\in \mathscr{F}' に対し, (x_\lambda) is frequently in F\cap A となるから,

\widehat{\mathscr{F}}=\{ G\mid G\supset F\cap A, \, F\in\mathscr{F}'\}

と定めることで,\mathscr{F}'\subset \widehat{\mathscr{F}}\in\mathfrak{F} とできるので, \mathscr{F}' の極大性から, \mathscr{F}'=\widehat{\mathscr{F}} ゆえに A\in \mathscr{F}' である。

(ii) (x_\lambda) is not frequently in A であるが,frequently in X\setminus A のときを考える。(i)と同様で,X\setminus A\in \mathscr{F}' である。

(iii) (x_\lambda) is frequently in A かつ frequently in X\setminus A のときを考える。

もし, \mathscr{F}' が超フィルターでないと仮定すると, \mathscr{F}'\subsetneq \mathscr{F}'' となる超フィルター \mathscr{F}'' が存在する。このとき, A\in\mathscr{F}'' または X\setminus A\in\mathscr{F}'' のいずれかが成り立つ。同じことなので, A\in\mathscr{F}'' としよう。このとき, F\in\mathscr{F}'\subset \mathscr{F}'' に対し, F\cap A\ne\emptyset,さらに (x_\lambda) is frequently in F\cap A であるから,

\widehat{\mathscr{F}}=\{ G\mid G\supset F\cap A, \, F\in\mathscr{F}'\}

と定めることで,\mathscr{F}'\subset \widehat{\mathscr{F}}\in\mathfrak{F} とできるので, \mathscr{F}' の極大性から, \mathscr{F}'=\widehat{\mathscr{F}} ゆえに A\in \mathscr{F}' である。

以上から,上の赤字が示せた。最後に,ネット(有向点族)による位相空間論と点列との比較内の定理1の系により,ある部分ネット (x_{\lambda_\mu}) が存在して,eventually in \forall F\in\mathscr{F} とできるので,題意は示された。

証明終

2. 普遍ネットの基本的性質

ここでは,普遍ネットの基本的性質を一気に紹介しましょう

定理2(普遍ネットの基本的性質)

1.については,元のネットが eventually in A ならば,部分ネットも eventually in A のはずなので明らかです。

2.については,普遍ネットが frequently in A ならば,eventually in A になるので,言えます。

3.について考えましょう。 B\subset Y について, (x_\lambda) は X 上の普遍ネットより, eventually in f^{-1}(B) か eventually in X\setminus f^{-1}(B) のいずれかが成立します。前者の場合は \bigl(f(x_\lambda)\bigr) is eventually in B であり,後者の場合は \bigl(f(x_\lambda)\bigr) is eventually in Y\setminus B なので,題意は示せました。

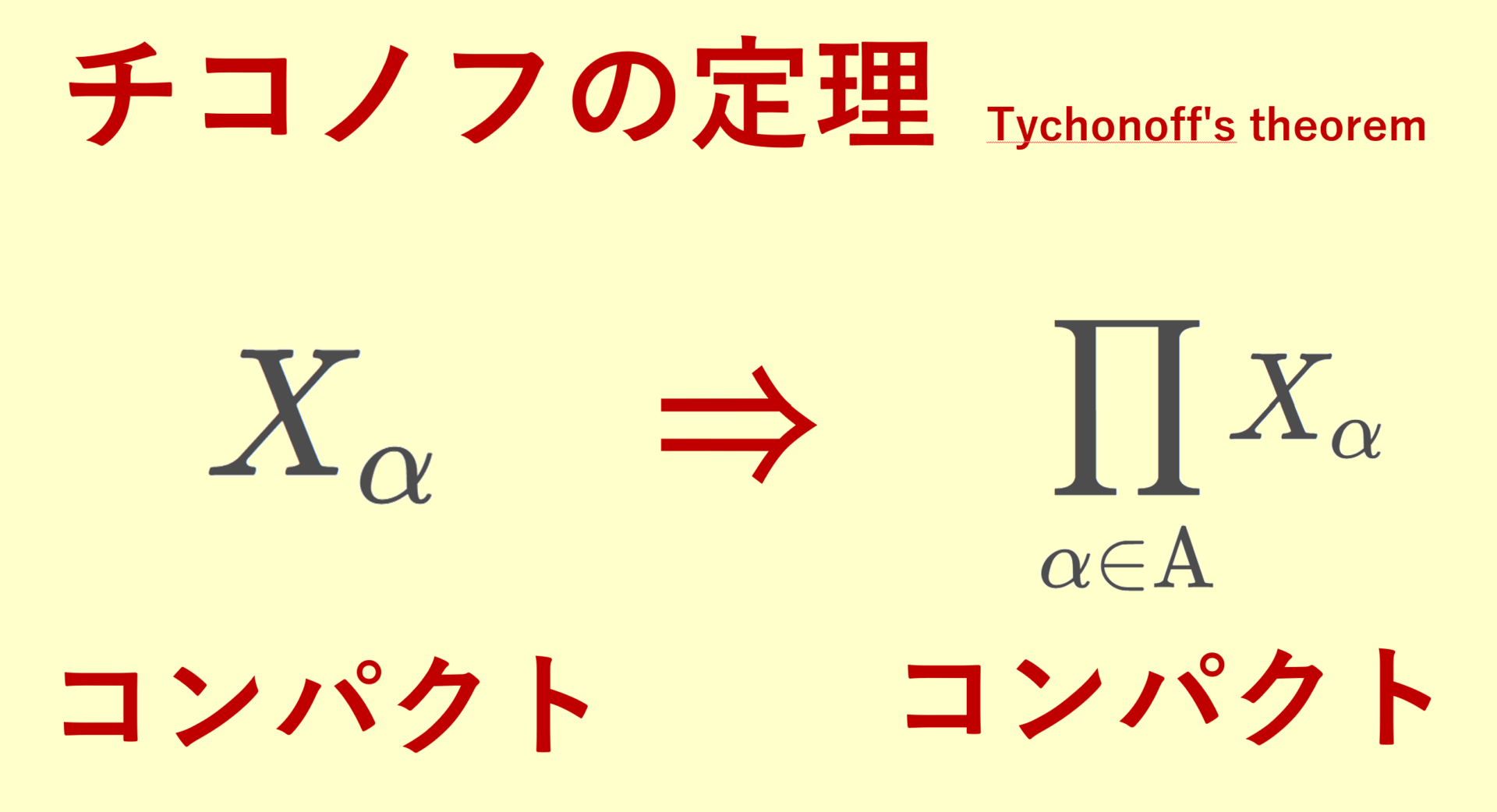

3. コンパクト性と普遍ネット

定理3(コンパクト性と普遍ネット)

(X,\mathcal{O}) を位相空間とする。このとき,以下は同値である。

- X はコンパクト

- X 上の任意のネットが収束する部分ネットをもつ

- X 上の任意のネットが集積点をもつ

- X 上の任意の普遍ネットが収束する

1.から3.までの同値性はネット(有向点族)による位相空間論と点列との比較で解説しています。3. \implies 4.については,定理2.2から分かります。4. \implies 2.については,定理1より明らかです。

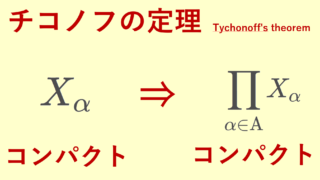

4.は,コンパクト性を扱うのに非常に便利です。チコノフの定理 (Tychonoff’s theorem) も4.を使えば簡単に証明できます。