\LaTeX の数式において,場合分けのかき方をまとめて紹介します。

基本的に amsmath, mathtools パッケージの使用は前提とし,後半は empheq パッケージを用いた方法も紹介します。

場合分けのコマンド一覧

主な環境をまとめました。すべて数式環境の中で用います。

& 以降数式モード | & 以降テキストモード | |

|---|---|---|

| \Bigl\{ テキストスタイル | cases | cases* |

| \Bigl\{ ディスプレイスタイル | dcases | dcases* |

| テキストスタイル \Bigr\} | rcases | rcases* |

| ディスプレイスタイル \Bigr\} | drcases | drcases* |

cases 環境は amsmath パッケージが必要で,それ以外の7つの環境は,追加で mathtools パッケージも必要です。順番に紹介しましょう。

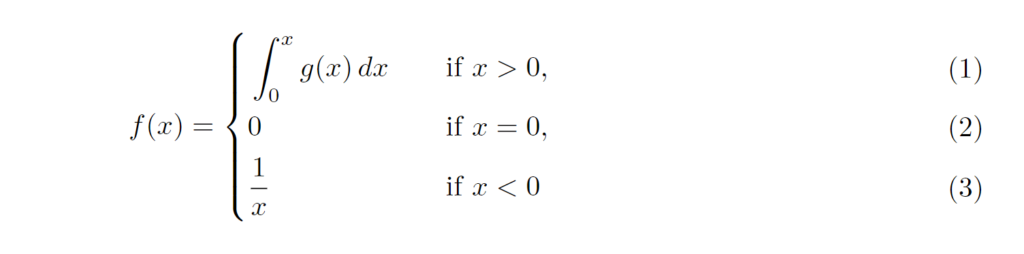

cases環境

cases 環境は最も基本的なものです。これは,& の前に数式をかき,& 以降に場合分けの条件をかくことを想定しています。以下がその例です。

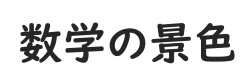

\begin{equation}

f(x)=

\begin{cases}

\int_0^x g(t)\,dt & \text{if $x>0$,} \\

0 & \text{if $x=0$,} \\

\frac{1}{x} & \text{if $x<0$.}

\end{cases}

\end{equation}

場合分けの中身の数式は,テキストスタイルになります(関連:【LaTeX】数式の4つのスタイル~ディスプレイ・テキストスタイル~)。また,数式番号は全体で一つです。各場合分けごとに番号を振りたい場合は,後半で解説する,empheq パッケージを用います。

cases*環境

cases 環境とほぼ同じですが,& 以降はテキストモードになるため,上のように \text{} をつける必要がなくなります。以下がその例です。

\begin{equation}

f(x)=

\begin{cases*}

\int_0^x g(t)\,dt & if $x>0$, \\

0 & if $x=0$, \\

\frac{1}{x} & if $x<0$.

\end{cases*}

\end{equation}

出力は先ほどと同じです。

dcases, dcases*環境

cases, cases* 環境と似ていますが,場合分けの中身の数式がディスプレイスタイルになります。

rcases, rcases*環境

cases, cases* 環境と類似ですが,場合分けの括弧が右につきます。

\begin{equation}

\begin{rcases}

\int_0^x g(t)\,dt & if $x>0$, \\

0 & if $x=0$, \\

\frac{1}{x} & if $x<0$.

\end{rcases}

=f(x)

\end{equation}drcases, drcases*環境

rcases, rcases* 環境と類似ですが,中の数式がディスプレイスタイルになります。

より原始的なかき方

より原始的なかき方としては,\left{ ... \right. を用いて,中に aligned 環境など,数式内で用いる環境を使う方法です。

これのメリットは,(aligned や alignedat 環境の場合は) & が複数使えて,より自由度が高いことです。以下の例を見てください。

\begin{equation}

\left\{

\begin{alignedat}{2}

10 & x+{} & 2 & y=0 \\

5 & x+{} & 37 & y=9

\end{alignedat}

\right.

\end{equation}& を多く使うことで,変数 x,y の位置をそろえることに成功しています。ちなみに,+ の後の {} は,+ を二項演算子と認識させるためのものです。

empheqパッケージを用いた場合分け

ここからは,empheq パッケージを用いた場合分けをみます。上の例と異なり,各式に数式番号が打てるのがポイントです。\usepackage{empheq} としてください。これを使うと,amsmath, mathtools パッケージは暗黙的に読み込まれます。

empheq パッケージは,emphasize equations の意味で,本来は数式を強調するためのパッケージです。これを場合分けとして用いるには,

\begin{empheq}[left={f(x)=\empheq<delim-name>}]{<AMS-env name>}

\end{empheq}のようにします。たとえば,

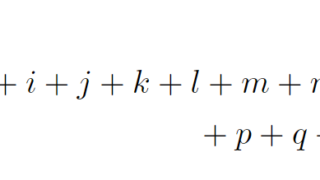

\begin{empheq}[left={f(x)=\empheqlbrace}]{alignat=2}

& \int_0^x g(x)\,dx &\qquad &\text{if $x>0$,} \\

& 0 & &\text{if $x=0$,} \\

& \frac{1}{x} & &\text{if $x<0$}

\end{empheq}

のような感じです。数式番号が別々につきましたね。中身はディスプレイスタイルになります。

<AMS-env name> には align や alignat=2 や gather といった,amsmath パッケージで定義された環境を入れ,環境内の数式はその形式でかきます(関連記事:【LaTeX】数式環境まとめ【amsmath】)。

\empheq<delim-name> には,どの括弧を使うか指定します。選べるものは,以下の通りです。

| 括弧 | 自動サイズ調整の括弧 | より大きいサイズの括弧 |

|---|---|---|

| \{ | \empheqlbrace | \empheqbiglbrace |

| \} | \empheqrbrace | \empheqbigrbrace |

| [ | \empheqlbrack | \empheqbiglbrack |

| ] | \empheqrbrack | \empheqbigrbrack |

| \langle | \empheqlangle | \empheqbiglangle |

| \rangle | \empheqrangle | \empheqbigrangle |

| ( | \empheqlparen | \empheqbiglparen |

| ) | \empheqrparen | \empheqbigrparen |

| \lvert | \empheqlvert | \empheqbiglvert |

| \rvert | \empheqrvert | \empheqbigrvert |

| \lVert | \empheqlVert | \empheqbiglVert |

| \rVert | \empheqrVert | \empheqbigrVert |

| \lfloor | \empheqlfloor | \empheqbiglfloor |

| \rfloor | \empheqrfloor | \empheqbigrfloor |

| \lceil | \empheqlceil | \empheqbiglceil |

| \rceil | \empheqrceil | \empheqbigrceil |

オプションで,[left=...] の代わりに [right=...] とすれば,右に括弧をつけることも可能です。例をみましょう。

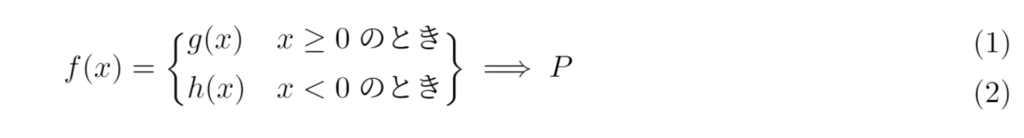

\begin{empheq}[left={f(x)=\empheqlbrace},right={\empheqrbrace\implies P}]{alignat=2}

& g(x) &\quad &\text{$x\ge 0$のとき} \\

& h(x) &\quad &\text{$x<0$のとき}

\end{empheq}