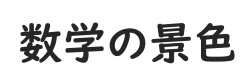

\LaTeX において, \displaystyle \underbrace{a_1+a_2+\dots +a_n}_{\text{note}} のように括弧を入れて,説明書きを加える方法を紹介します。

【LaTeX】数式の上下に括弧書きで文字を入れる方法

波括弧を入れる方法と,四角括弧を入れる方法を紹介します。

波括弧を入れる方法

| 出力 | コマンド |

|---|---|

| \displaystyle \overbrace{a_1+a_2+\dots +a_n} | \overbrace{a_1+a_2+\dots +a_n} |

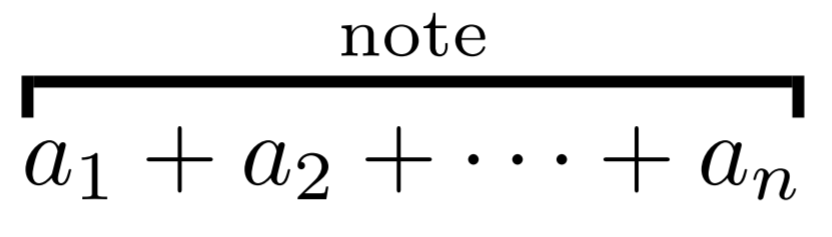

| \displaystyle \overbrace{a_1+a_2+\dots +a_n}^{\text{note}} | \overbrace{a_1+a_2+\dots +a_n}^{\text{note}} |

| \displaystyle \underbrace{a_1+a_2+\dots +a_n} | \underbrace{a_1+a_2+\dots +a_n} |

| \displaystyle \underbrace{a_1+a_2+\dots +a_n}_{\text{note}} | \underbrace{a_1+a_2+\dots +a_n}_{\text{note}} |

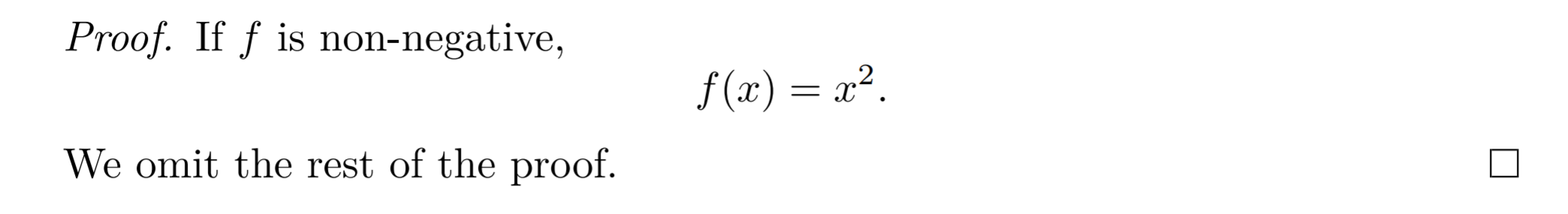

数式の上に波括弧を書くには,\overbrace{数式} コマンドを用います。波括弧の上に説明をつけたい場合は, \overbrace{数式}^{説明} とします。説明部分も数式モードですから,文字を書きたい場合は,\text{} コマンドを使うとよいでしょう(amsmath パッケージが必要)。

逆に,数式の下に波括弧を書くには,\underbrace{数式} とすればよいです。説明を入れる場合は,\underbrace{数式}_{説明} とします。

上下両方に入れたい場合は,たとえば

\overbrace{\underbrace{a+b+c}_{\text{under}}}^{\text{over}}

などとすればよいでしょう。

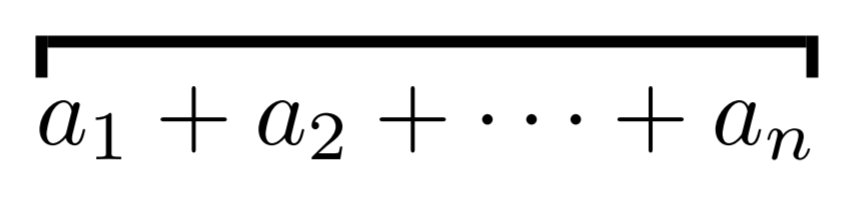

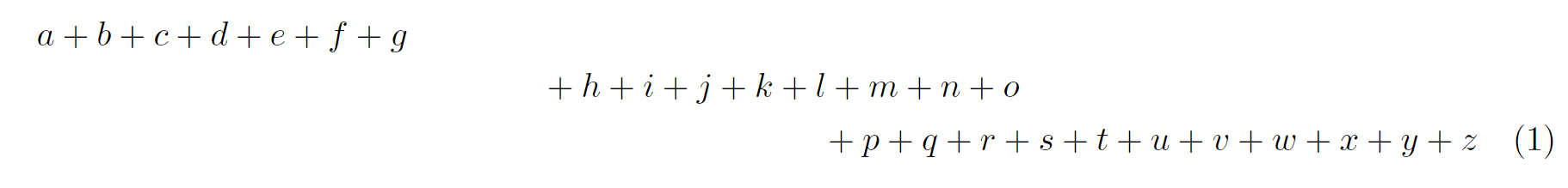

mathtoolsパッケージを用いて四角括弧を入れる方法

mathtools パッケージを用いると,四角括弧を入れることもできます。これを紹介しましょう。プリアンブルに \usepackage{mathtools} とかいてください。

| 出力 | コマンド |

|---|---|

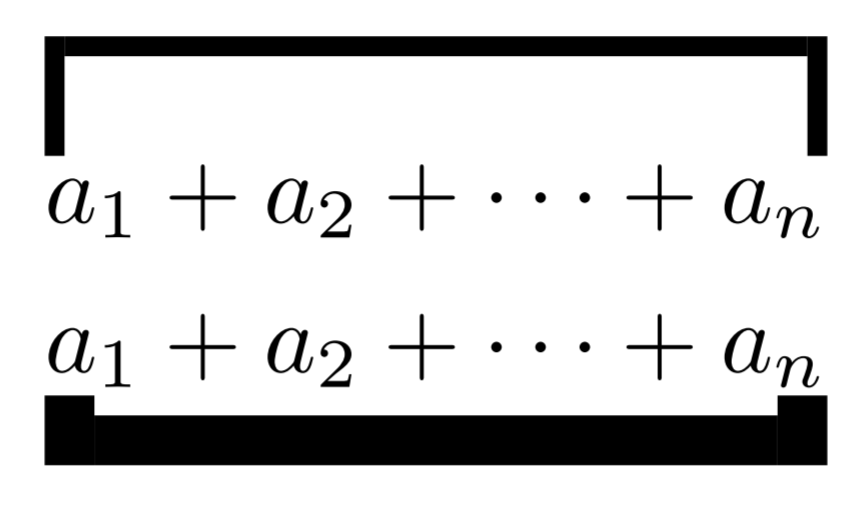

| | \overbracket{a_1+a_2+\dots +a_n} |

| \overbracket{a_1+a_2+\dots +a_n}^{\text{note}} |

| | \underbracket{a_1+a_2+\dots +a_n} |

\underbracket{a_1+a_2+\dots +a_n}_{\text{note}} |

\overbracket{数式}^{説明} で上に,\underbracket{数式}_{説明} で下につけることが可能です。

さらに,括弧の太さ・高さを調整することも可能です。

\overbracket[括弧の太さ][括弧の高さ]{数式}

\underbracket[括弧の太さ][括弧の高さ]{数式}の形を用います。以下に例を挙げましょう。

\overbracket[2pt][10pt]{a_1+a_2+\dots +a_n}\\

\underbracket[5pt][2pt]{a_1+a_2+\dots +a_n}

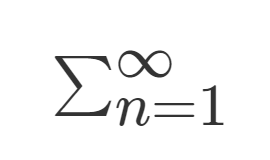

関連情報

主旨と少し外れますが,たとえば \stackrel{\mathrm{def}}{=} と出力するには,

\stackrel{\mathrm{def}}{=}とします。他に,矢印の上下に文字を書きたい場合は,以下の記事も参照してください。