\LaTeX における,さまざまなカッコの書き方とその大きさの変更方法を紹介します。

なお,一部 amsmath, amssymb, amsfonts パッケージの使用を仮定しています。うまくいかない場合は読み込んでみてください。

括弧の種類一覧

赤字は mathtools パッケージ,緑字は stmaryrd パッケージ(ただしフォントによっては不要)も必要です。

| 括弧 | 左のコマンド | 右のコマンド | 主な意味 | 左右の区別のないコマンド |

|---|---|---|---|---|

| (\quad ) | (, \lparen | ), \rparen | 丸カッコ | |

| \{ \quad\} | \{, \lbrace | \}, \rbrace | 波カッコ | |

| [\quad] | [, \lbrack | ], \rbrack | 四角カッコ・ガウス記号 | |

| \langle \quad \rangle | \langle | \rangle | 三角カッコ | |

| \lvert \quad \rvert | |, \lvert | |, \rvert | 絶対値 | \vert |

| \lVert \quad\rVert | \|, \lVert | \|, \rVert | ノルム | \Vert |

| \lfloor \quad\rfloor | \lfloor | \rfloor | 床関数 | |

| \lceil \quad\rceil | \lceil | \rceil | 天井関数 | |

| \ulcorner \quad \urcorner | \ulcorner | \urcorner | ||

| \llcorner \quad \lrcorner | \llcorner | \lrcorner | ||

\llparenthesis | \rrparenthesis | |||

| \llbracket \quad \rrbracket | \llbracket | \rrbracket | ||

\llfloor | \rrfloor | |||

\llceil | \rrceil | |||

\lbag | \rbag | |||

\Lbag | \Rbag |

単に | などと記入するよりも,\lvert のように記入した方が,「括弧に使う」と明示的に用途を限定していて,括弧用に調整されるため,その分出力もきれいになります。

括弧の大きさを変える

括弧大きさを中のサイズに応じて変える方法を紹介します。

手動でサイズを変える方法

左側の括弧か右側の括弧かに応じて,括弧の前に大きさを指定する命令を付与します。下に行くほど大きくなります。

| 場所の指定なし | 左 | 中央 | 右 |

|---|---|---|---|

\big | \bigl | \bigm | \bigr |

\Big | \Bigl | \Bigm | \Bigr |

\bigg | \biggl | \biggm | \biggr |

\Bigg | \Biggl | \Biggm | \Biggr |

左の場合は左のコマンドを,右の場合は右のコマンドを使用することで,前後のスペースの大きさを適切に調整してくれます。以下が使用例です。

| コマンド | 出力 |

|---|---|

( \bigl( \Bigl( \biggl( \Biggl( | ( \bigl( \Bigl( \biggl( \Biggl( |

\} \bigr\} \Bigr\} \biggr\} \Biggr\} | \} \bigr\} \Bigr\} \biggr\} \Biggr\} |

\lfloor \bigl\lfloor \Bigl\lfloor \biggl\lfloor \Biggl\lfloor | \lfloor \bigl\lfloor \Bigl\lfloor \biggl\lfloor \Biggl\lfloor |

文字を入れて比較すると,順に

(\frac{a}{b}) \bigl(\frac{a}{b}\bigr) \Bigl(\frac{a}{b}\Bigr) \biggl(\frac{a}{b}\biggr) \Biggl(\frac{a}{b}\Biggr)

となります。なお,\bigm などの中央のコマンドに関しては,集合の内包的表記における縦線などの区切り文字に対して使用するとよいです。

| コマンド | 出力 |

|---|---|

\vert \bigm\vert \Bigm\vert \biggm\vert \Biggm\vert | \vert \bigm\vert \Bigm\vert \biggm\vert \Biggm\vert |

\uparrow \bigm\uparrow \Bigm\uparrow \biggm\uparrow \Biggm\uparrow | \uparrow \bigm\uparrow \Bigm\uparrow \biggm\uparrow \Biggm\uparrow |

大きさを変えられる区切り文字は,他にも以下のようなものがあります。

| 出力 | コマンド | 出力 | コマンド |

|---|---|---|---|

| \uparrow | \uparrow | \Uparrow | \Uparrow |

| \downarrow | \downarrow | \Downarrow | \Downarrow |

| \updownarrow | \updownarrow | \Updownarrow | \Updownarrow |

| \backslash | \backslash |

自動でサイズを変える方法

括弧の大きさを中身に応じて自動で変える方法をいくつか紹介します。

left, right コマンド

\left,\right コマンドは,セットで用いることで括弧の大きさを中の式の大きさに合わせて自動で調整してくれます。以下がその例です。

| コマンド | 出力 |

|---|---|

\left( a \right) | \left( a \right) |

\left( \frac{a}{b} \right) | \left( \frac{a}{b} \right) |

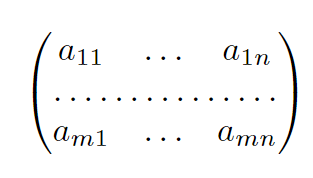

\left\lvert \int f(x) dx \right\rvert | \left| \int f(x) dx \right| |

このコマンドは必ずセットで用いねばなりません。もし片方の括弧のみ出力したい場合は,括弧の代わりにドットを用いて \left( x^2\right. のようにすることで, \left( x^2 \right. と出力することができます。

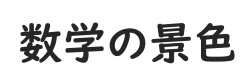

なお,中の区切り文字の大きさも一緒に変えたい場合は,\middle をセットで用います。

| コマンド | 出力 |

|---|---|

\left\{ \frac{p}{q} \middle\vert p,q \in \mathbb{Q} \right\} | \left\{ \frac{p}{q} \middle\vert p,q \in \mathbb{Q} \right\} |

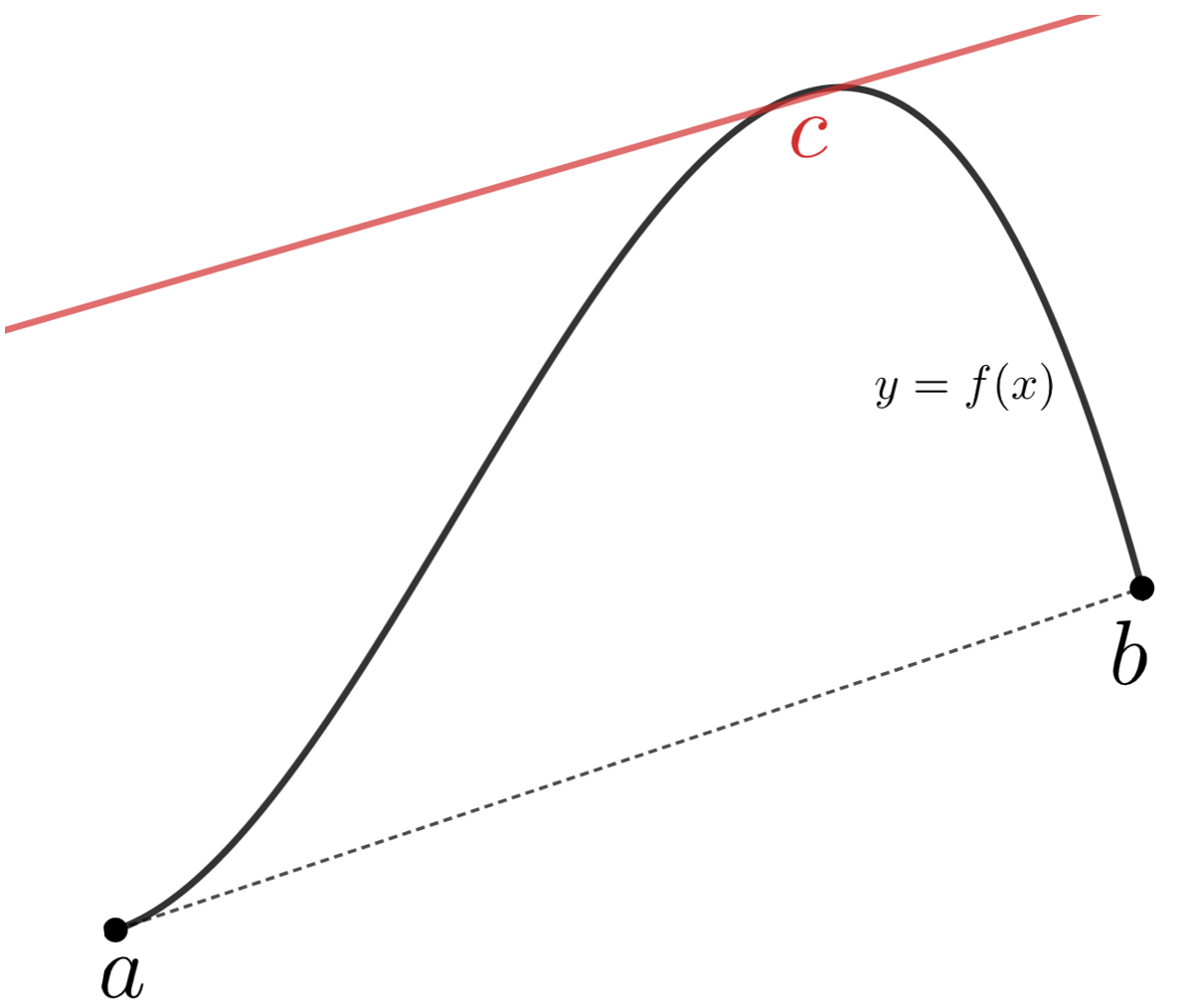

便利ですね。しかし,\left,\right コマンドには一つ重大な欠点があります。それは,括弧の前後に無駄な空白が入ることです。たとえば,\sin\left(x^2\right), x^2 は

のように括弧と \sin,括弧とコンマの間が若干広くなってしまいます。これを解消する方法を説明しましょう。

前後のアキを調整するmleftrightパッケージ

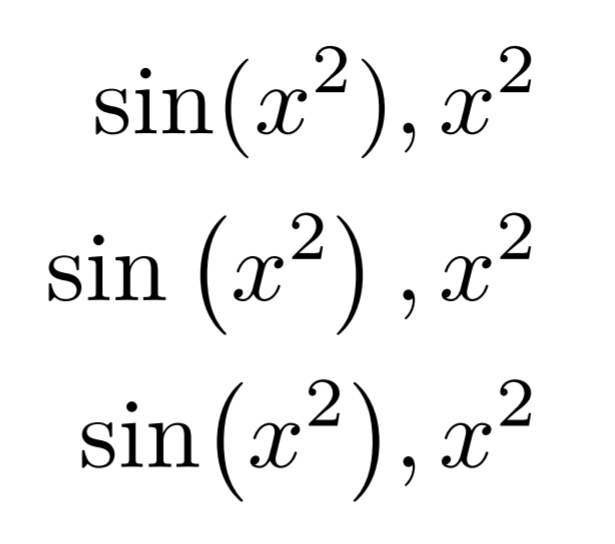

mleftright パッケージを読み込み (\usepackage{mleftright}),\left,\right の代わりに \mleft,\mright コマンドを用いると,上の無駄な空白が入らないようにできます。たとえば,

\sin(x^2), x^2 \\

\sin\left(x^2\right), x^2 \\

\sin\mleft(x^2\mright), x^2とすると,出力は以下のようになります。

\mleft,\mright は \left,\right に比べて,無駄な空白が入らないことが分かるでしょう。

また,mleftright パッケージを読み込んだ後に,\mleftright と書けば,それ以下の全ての \left,\right コマンドを \mleft,\mright で再定義する,すなわち書き換えなくても置き換えることができます。

括弧をセットでコマンド化するDeclarePairedDelimiter

mathtools パッケージにおける,\DeclarePairedDelimiter コマンドを用いれば,プリアンブルに

\DeclarePairedDelimiter{\rbra}{(}{)}とかけば,\rbra{a} とすることで (a) と出力できます。

このコマンドを使えば,大きさも自動または自由に調整することができますし,\left,\right コマンドのときに発生した,括弧の前後に無駄な空白が入ることもありません。非常に便利なので,これを使うことを推奨します。

このコマンドの詳しい使い方については,以下で解説しています。

常に自動調整で良いとも限らない

ここまで解説すると,「手動で調整せずに,すべて自動で調整してしまった方が良いのでは」と思ったかもしれません。しかし,自動調整の括弧は,ときに大きくなりすぎてしまうことがあります。

以下の2つの例を見比べてみてください。

| コマンド | 出力 |

|---|---|

\left[\sum_i a_i\left\lvert\sum_j x_{ij}\right\rvert^p\right]^{1/p} | \left[\sum_i a_i\left\lvert\sum_j x_{ij}\right\rvert^p\right]^{1/p} |

\biggl[\sum_i a_i\Bigl\lvert\sum_j x_{ij}\Bigr\rvert^p\biggr]^{1/p} | \biggl[\sum_i a_i\Bigl\lvert\sum_j x_{ij}\Bigr\rvert^p\biggr]^{1/p} |

上は自動調整を用いた括弧,下は手動で調整した括弧ですが,上の括弧は少し大きいと感じるのではないでしょうか。このようなときは,手動で調整すべきです。

Physicsパッケージを用いてより簡単に書く

physics パッケージ (\usepackage{physics}) を用いると,中身に応じて自動で調整される括弧を以下のように出力することができます。

| コマンド | 出力 | 主な意味 |

|---|---|---|

\qty(a), \ptqy{a} | (a) | |

\qty{a}, \Bqty{a} | \{a\} | |

\qty[a], \bqty{a} | [a] | |

\qty|a|, \vqty{a} | |a| | |

\abs{a} | \lvert a\rvert | 絶対値 |

\norm{a} | \lVert a\rVert | ノルム |

括弧の大きさを手動で調整したい場合は,\qty\big(), \qty\Big(), \qty\bigg(), \qty\Bigg() などのように行います。

他にも,\sin(a), \cos(a), \tan(a), \sin[a], \cos[a], \tan[a] 等とすると,\qty の類似で,大きさ自動調整カッコつきの \sin(a), \cos(a), \tan(a), \sin[a], \cos[a], \tan[a] が出力できます。

その他の括弧

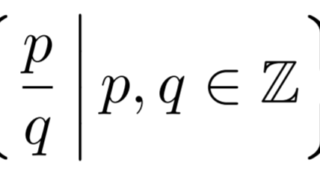

行列における括弧

行列における括弧は,以上の議論とは異なる括弧を用います。これについては,長くなりますから,以下で解説しています。

場合分けにおける括弧

場合分けにおける括弧は,以下で解説しています。

参考

- amsmath – AMS mathematical facilities for LATEX

- amsfonts – TEX fonts from the American Mathematical Society

- mleftright – Variants of delimiters that act as maths open/close

- physics – Macros supporting the Mathematics of Physics

- stmaryrd – St Mary Road symbols for theoretical computer science