理系の大学1年生が学ぶ微分積分学は,イプシロンデルタ論法や級数の収束判定,偏微分・重積分など,難しいポイントが多くあります。それらが学べる書籍について,オススメを紹介します。

入門レベルの微分積分学の教科書

まずは入門レベルの教科書を紹介します。どちらかというと理工系でない人向けで,数学科にはこれだけでは不十分です。

1. 馬場敬之「微分積分キャンパス・ゼミ」マセマ出版社

マセマシリーズはとにかく平易で簡単だと有名です。ヒントや吹き出しも用いて大変丁寧に書いてあると思います。その代わり,理工系の学生には明らかに内容が不足しています。イプシロンデルタ→級数→微分(1変数)注意点としてて)→微分(2変数)→積分(2変数)の順に246ページです。

注意点として,平易にかくことに集中していて,なぜその概念が必要なのかなどが伝わりにくかったり,そもそもその概念が重要になってくるレベルの内容が解説されていなかったりします。「分かった」を実現するためにそもそも難しい問題は配置していないわけですね。

イプシロンエヌ論法はかなり丁寧に導入していますが,練習問題は (n^2-1)/(n^2+1) の極限をイプシロンエヌ論法で 1 になることを示そうとか言うレベルしか出てこないです。イプシロンエヌ論法のありがたみは,極限の性質6つの証明(一意性,和,積,商,大小関係)とかの証明が厳密にできるようになって,または【チェザロ平均】数列が収束するとき平均も同じ値に収束する証明のような議論で初めて感じるものです。でも本書ではこれらは出てきません。本書ではイプシロンエヌ論法のありがたみを感じることはないでしょう。

級数については,ダランベールの収束判定法はありますが,コーシーの収束判定法はありません。リーマン和や全微分の話はあります。演習問題が豊富で,直後に答えがあります。実戦問題と合わせて70問近くあります。行間がほぼなく,大変分かりやすいです。

理工系の学生にはオススメしませんが,理工系でない理系で,単に単位を取るために勉強せねばならないような人にはアリでしょう。

2. 志賀浩二「微分・積分30講」朝倉書店

テーマを30講に分割し,各講ごとにテーマが定められています。2次関数の解説から始まり,放物線の接線から微分を導入します。全体の1/3くらいは高校数学IIの範囲で,さらにその後,全体の1/3くらいは高校数学IIIの範囲になります。

第23講でイプシロンデルタ論法を展開し始め,1変数関数について,平均値の定理を経てマクローリン展開まで紹介されています。この辺は大学初等数学の範囲といえるでしょう。感覚的な説明も多く記されており,分かりやすいです。

ただし,演習問題はほとんどないです。またイプシロンデルタ論法も紹介はされていますが,たくさん例があるわけではないので,使いこなせるようにはならないでしょう。

高校数学の微分・積分を復習し,多少大学数学にも足を踏み入れてみたいという人にはオススメです。一方で,高校数学の微分・積分の復習が不要な人にとっては,新しく学ぶことはちょっと少なめです。もう少し高いレベルからスタートしたい人は,次に紹介する志賀浩二「解析入門30講」が良いでしょう。

基礎レベルの微分積分学の教科書

もう少しレベルを上げた,基礎レベルの教科書を紹介しましょう。難易度順に紹介します。

3. 志賀浩二「解析入門30講」朝倉書店

直前に紹介した志賀浩二「微分・積分30講」の姉妹本で,こちらの方が難しいです。ただし,最初の1/3は志賀浩二「微分・積分30講」と被っており,書き方は若干違いますが内容はほぼ同じです。

イプシロンデルタ論法→1変数の微分→べき級数と関数の一様収束→1変数の不定積分→微分方程式→1変数の定積分→微分方程式の解の存在→偏微分・全微分→重積分の順に展開しており,基本的な微分方程式の話が多く解説されているのが特徴です。

感覚的な説明が多いのは良いところですが,意味不明なものもあります。たとえば,infはホームの左側から押さえている駅員,supはホームの右側から押さえている駅員とのことで,ちょっと何言ってるか分かりませんでした。こういうのが許容できない人はもっと厳密な本を入手しましょう。

演習問題は少なく,イプシロンエヌ・イプシロンデルタ論法は紹介はされていますが,それを使った例は少ないです。また,証明も概略が多いです。感覚はつかめると思います。

大学数学における微分・積分を概観したい人にはオススメです。数学科の学生には,これだけでは不十分です。

4. 藤岡敦「手を動かしてまなぶ 微分積分」裳華房

イプシロンエヌ論法・イプシロンデルタ論法を完全に避けて大学の微分積分をやっているものすごく画期的な本だと思います。ただし,そのせいで定理の多くで証明が省略されており,後述する杉浦光夫「解析入門 I, II」がいたるところで引用されています。ダランベールの収束判定法やロピタルの定理すら証明がないです。リーマン和による定積分の定義もないです(これは次の藤岡敦「手を動かしてまなぶ ε-δ論法」にあります)。

1変数の極限微分積分→多変数の極限微分積分の順に紹介されており,308ページです。

「手を動かしてまなぶ」とあるのは,例題が多く配置されているからです。そこで「手を動かそう」という感じになっています。実際は直後に答えがあるため,手を動かさなくても読み進めることは可能です。レイアウトについては,本書は文字が大きめで,さらに定理などに枠囲みがあり,かなり読みやすくなっています。行間は全然なく,式変形の一つ一つに理由が書かれてあります。全然難解に見えないのが良いです。

載っていない証明は多いですが,イプシロンデルタ論法を除いて,基本的な概念は大体押さえられそうな印象です。試験に出るような問題は解けるようになると思います。陰関数定理やラグランジュの未定乗数法なども,その運用はできるようになるでしょう。

問題は後ろに略解がありますが,公式サイトには詳細解答まで用意されています。イプシロンデルタ論法を除いて,それ以外の問題がとにかく解けるようになりたい人にはオススメです。数学科にとっては,内容が不足しています。

5. 藤岡敦「手を動かしてまなぶ ε-δ論法」裳華房

真上の藤岡敦「手を動かしてまなぶ 微分積分」と同じ著者・同じシリーズの書籍です。

イプシロンエヌ論法・イプシロンデルタ論法を主眼に置いて,さまざまな論を展開しています。ただし,イプシロンエヌ論法そのものの直感的な説明ありません。まあ躓いたら本サイトのイプシロンエヌ論法をわかりやすく丁寧に~数列の極限の定義~などを参照するとよいでしょう。

式変形一つ一つに理由が添えてあり,非常に丁寧ですが,全く行間がないかというとそうでもないです。イプシロンエヌ論法でつまづくポイントの一つとして,結論を |a_nb_n-\alpha\beta|<\varepsilon にするために,いきなり |a_n-\alpha|<\varepsilon /(2M) とかやりだすところだと思うのですが,なぜそうやるかの理由説明は特にありません。ちなみに本サイトでは,その思い付きを避けて議論しています(→極限の性質6つの証明(一意性,和,積,商,大小関係))。

イプシロンエヌ論法→実数の連続性→イプシロンデルタ論法→級数→1変数の微分→1変数の積分の順に展開しており,312ページです。問題は後ろに略解がありますが,公式サイトには詳細解答まで用意されています。

藤岡敦「手を動かしてまなぶ 微分積分」に比べて明らかに難易度が上がっている印象で,藤岡敦「手を動かしてまなぶ 微分積分では多くの証明が省略されていましたが,今回は長い証明も載っています。この本はひたすらイプシロンデルタ論法をやっているのではないです。区間縮小法の原理,最大値・最小値定理とか,中間値の定理の証明や,級数の収束判定法,関数の一様収束と各点収束についても載っています。これらは証明しようとすると,イプシロンデルタ論法が出現することも多いです。イプシロンデルタ論法を運用しながら,様々な重要概念を学べるといった感じです。

藤岡敦「手を動かしてまなぶ 微分積分」にはなかったリーマン和による定積分の定義もあります。ぶっちゃけ後半はイプシロンデルタ論法あんまり関係ない?と思う部分もありますが,一応証明にはそれっぽい議論が出てくるものが多いです。後半になってくると,イプシロンデルタ論法を中心に据えたいというより,藤岡敦「手を動かしてまなぶ 微分積分」の補完として,2冊で微分積分が完結するようにしたいという思いも見え隠れします。

1点注意ですが,本書は関数の極限 \lim_{x\to a} f(x)=l を定義するのに, |x-a|<\delta\implies |f(x)-f(a)|<\varepsilon としています。しかし, 0<|x-a|<\delta\implies |f(x)-f(a)|<\varepsilon と,仮定に 0< をつける方が一般的です。前者の定義は,後述する杉浦光夫「解析入門 I, II」流の定義です。本書では 0< をつけておいた方が良かったのでは,と思います。

本書は,イプシロンデルタ論法に多く触れたい人にはオススメですが,直感的な説明はそんなに多くはないので,感覚で理解したいという人には微妙です。

6. 加藤文元「大学教養 微分積分」数研出版

レイアウトは数研出版の「数学シリーズ」の検定教科書に酷似しています。これにより,高校数学のノリで学びやすくしています。ただし,中身が平易かというとそういうわけではなく,普通に大学数学です。教科書内に生徒の会話文とかはありません。

イプシロンデルタ→微分(1変数)→積分(1変数)→微分(多変数)→積分(多変数)→級数→微分方程式の順に展開しており,352ページです。最初のイプシロンエヌ論法の導入はとても丁寧で,わかりやすく書こうという気持ちが感じられます。図も豊富です。また,定義や定理が枠で囲まれていてレイアウトもわかりやすいです。

また,本書は随所で証明を後回しにしており,章の後ろに証明が書かれていることがあります。これは何を後回しにして良いかわからない初学者にとっては本当にありがたいと思います。単位を取るためだけの学生は飛ばしてしまえばいいわけです。証明の行間は少なめですが,今まで上で紹介した本たちに比べると優しくはないです。

単に優しい本ではなく,結構いろんな話が載っており,これを読破すれば数学科としても一通りの微積分の知識は身につくと思います。ただし,ベクトル解析はありません。

問題の解答は略解しかありません。問題については,次に紹介する加藤文元「チャート式シリーズ 大学教養 微分積分」との併用をオススメされています。

単位を取るためだけの学生には少し難しいかもしれませんが,理工系の学生や,数学科の学生にも十分オススメできる教科書です。独学に適しています。ただし,高校数学のレイアウトに似ているので,逆にダサいというデメリットはあると思います。特に数学系の学生なら,早く高校数学のノリから卒業してもらいたいですね(笑)。

7. 加藤文元「チャート式シリーズ 大学教養 微分積分」数研出版

高校数学の青チャートに似せてありますが,青チャートと違って,例題の下に練習問題はありません。例題のみです。よって別冊解答もありません。前述した加藤文元「大学教養 微分積分」との併用を前提としています。構成は加藤文元「大学教養 微分積分」と同じでイプシロンデルタ→微分(1変数)→積分(1変数)→微分(多変数)→積分(多変数)→級数→微分方程式です。

問題ごとに指針がきっちりあって,青チャートと同じく分かりやすいです。解説もとても丁寧です。例題は全部で108問ありますが,最初の方は高校数学の知識で解ける問題もあり,わかっている人が全ての問題を順番に解くのはちょっと面倒でしょう。広義積分や多変数のところのみやっても良いかもしれません。中には解くのが難しいものもあります。

高校数学のノリで,微分積分の演習を積みたい人にオススメです。ただし,大学数学の本質は「計算問題が解ける」ではないので,数学科の人は演習に時間を割きすぎないようにしましょう。

【数学科向け】本格的な微分積分学の教科書

ここからは,数学科の人に本当にオススメする教科書を紹介します。ただし,レベルの高い本ですので,ある程度偏差値が高い大学の人でないと厳しいかもしれません。厳しい場合は,上の加藤文元「大学教養 微分積分」がオススメです。

8. 吹田信之, 新保経彦「理工系の微分積分学」学術図書出版社

筆者が大学1年の理学部の授業として微分・積分を受講したときに,教科書に指定された本です。

イプシロンデルタ論法→1変数の微積分→級数→多変数の微積分(偏微分・重積分)→ベクトル解析の順に展開されており,前書きにもありますが,理論の厳密性を重視しつつ証明は簡潔なのが特徴です。長い証明が少ないためとても読みやすく,一方で端的だが厳密性を欠いたり,省略しまくったりしている感じは一切ないです。ただし,偏微分・重積分は主に2~3変数のみを扱っており,重積分の変数変換公式の証明は一部省略があります。全290ページ程度で読破しやすいです。

実数の構成についての記述はなく,sup・ infの存在は認めています。最初にsup・ inf,イプシロンエヌ論法による収束の話を一気に詰め込んでいるため,耐性あるいは覚悟がないと最初で心折れてしまうかもしれません。

例題が多く配置されており,単に理論だけでなく使いこなせるように工夫されています。演習問題が各章末に大量に配置されていますが,演習問題については略解があるかそもそも答えがないことがあります。

また,本書は不定積分と原始関数を最初の定義の段階では区別しておらず,定積分を定義する節で初めて「実は別物だ」という記述があります。その直後に微分積分学の基本定理の証明が来る形です。最初の定義から区別しておいても良かったのでは,と思います。

本書は微分方程式についても載っています。しかし,1変数の不定積分の章の中という,中途半端なところに載っているので,章を分けてもよかったのでは,とは思います。

気になる点はそのくらいで,基本的には数学科の学生全員にオススメできる教科書です。

9. 齋藤正彦「微分積分学」東京図書

高校微積分の要約が最初に20ページほどあります。その後,イプシロンデルタ→微分→積分→級数→偏微分→重積分→ベクトル解析の順に展開しており,368ページです。イプシロンエヌ論法は丁寧に導入していて,他も随所で読者に寄り添っていると思います。証明の難易度は一般の数学書という感じで,行間の広さも普通です。偏微分・重積分は主に2~3変数を扱っています。

例は豊富な方です。また,各節の終わりに問題があり,その解答は(あんまりと思う人もいるかもしれませんが)丁寧な方だと思います。

注意ですが,本書は全微分についての記述がありません。全微分っぽいことはしています。また,前書きにありますが,本書は重積分以降は厳密な論理を展開しておらず,直感的な説明にとどめているところがあります。たとえば重積分の変数変換公式の証明はスケッチです。また,この本に限りませんが,図は少ないです。微分方程式はありません。

開区間のかき方が丸カッコの書き出し部分に白丸(〇)がついていて面白いです。ぜひ確認してみてください。

後半は厳密性を犠牲にしていますが,それでも1冊を通して厳密性と感覚の両方を学ぶことができ,数学系やその他理工系の標準的な教科書としてオススメできる本です。

10. 笠原晧司「微分積分学」サイエンス社

2025年に新装改版が出たばかりのロングセラー書籍です。表紙が黄色いのとは対照的に,中身は普通の参考書に比べてかなり白いです。

イプシロンデルタ→1変数の微分積分→無限小解析(級数)→偏微分→微分方程式→重積分→ルベーグ積分(ちょっとだけ)の順に展開しており,偏微分は簡単のため2変数でやっています。344ページです。かなりいろいろなことが凝縮されて載っていますが,そのぶん証明の字が小さいと感じます。書き方は後の杉浦光夫「解析入門 I, II」に近く、難しいです。前述の吹田信之, 新保経彦「理工系の微分積分学」や齋藤正彦「微分積分学」の方が簡単だと思います。

無限小解析という章がありますが,ここでランダウの記号やテイラー展開のほか,微分不可能な点でのテイラー展開的なことも少し紹介しています。級数の収束判定法もこの章にあります。

問題は途中や章末に本当にたくさんありますが,後ろにほぼ答えしかありません。

長い証明が多く,読むのにはかなり力が必要だと思います。後述の杉浦光夫「解析入門 I, II」では脇道に逸れている,その分の分量を減らしただけで,難易度はほぼ同じくらい難しいと思います。力のある数学科向けです。

さらに本格的で格式高い微分積分学の本

ここからは,数学科であっても初学者にはオススメしませんが,知らない人はいない有名で格式高い,難しい本を紹介します。

11. 杉浦光夫「解析入門 I, II」東京大学出版会

数学科の人で知らない人はいない,有名で歴史ある本です。関数ではなく,函数とかかれています。

かなり硬派で堅苦しく厳密に書かれた本で,初学者がいきなりこの本で学ぶのは難しすぎると思います。I で428ページ,IIで420ページとかなりボリューミーです。I と II をどちらも読破しようと思ったら,力のある人でも普通に2年以上かかると思います。一方で,辞書として持っておくのはかなり良い本だと思います。他の本では省略されがちな証明も載っています。難しいものもありますが,例はかなり豊富です。

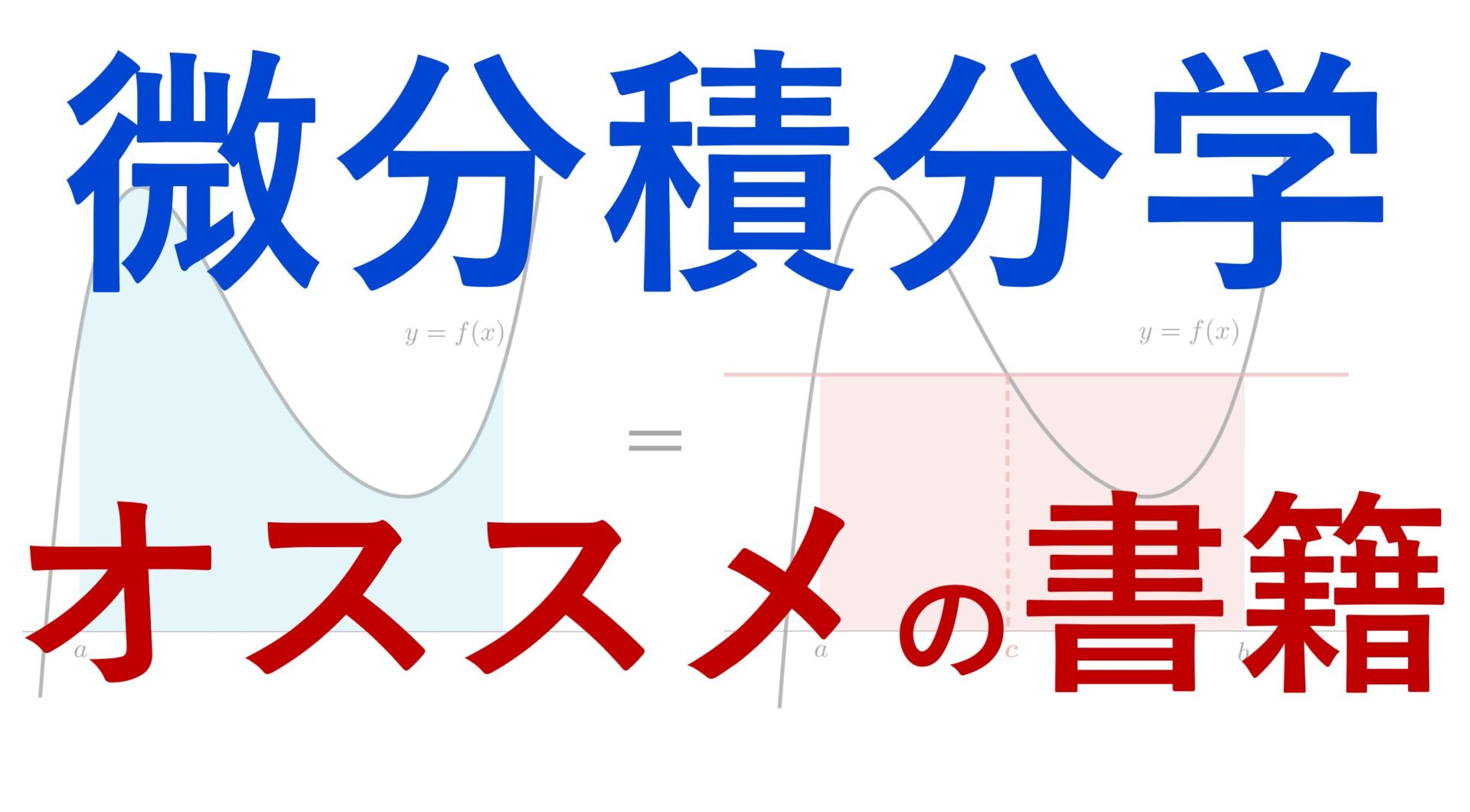

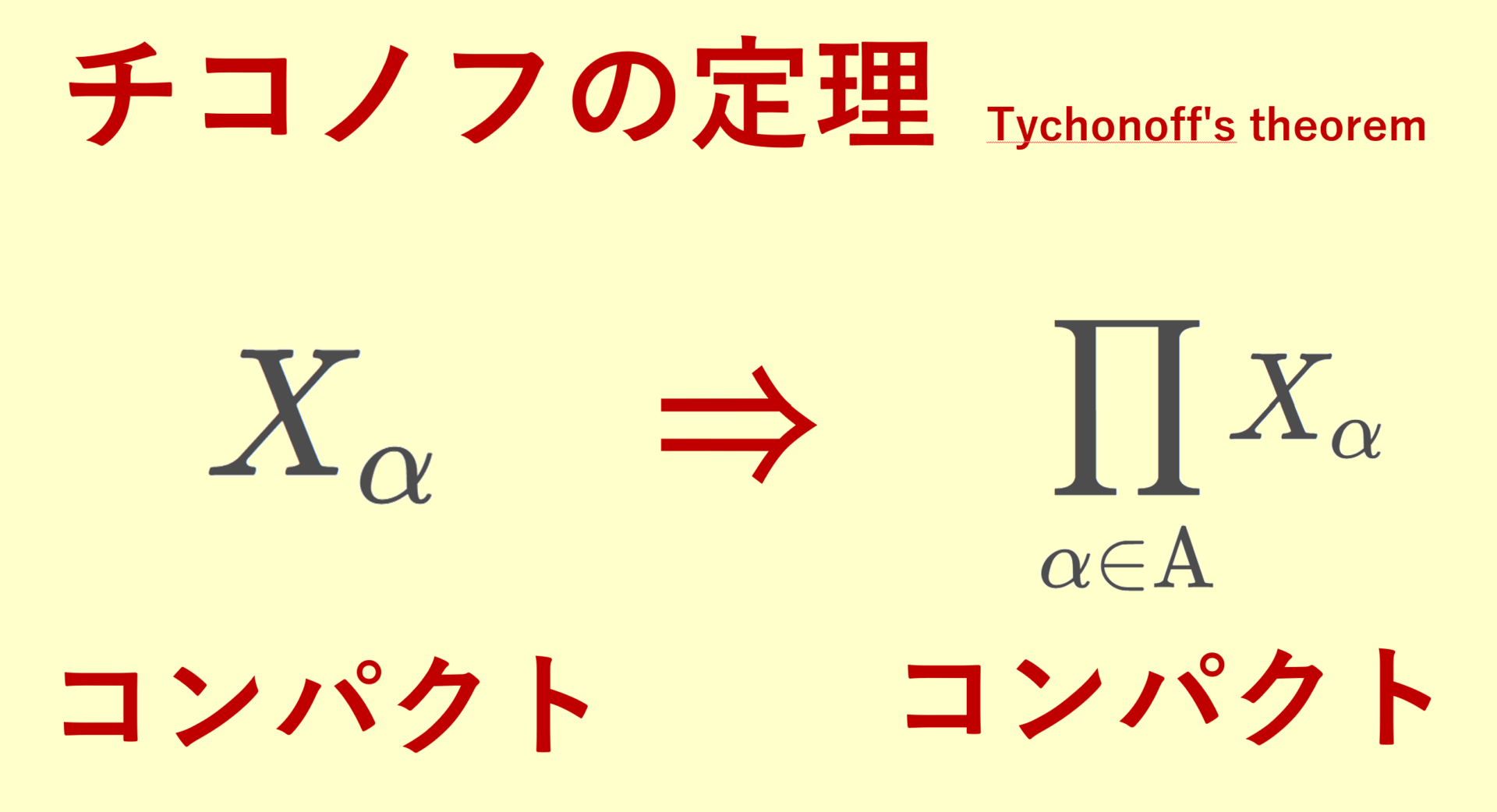

I の方では,実数の連続性→級数(優級数定理など軽く)→微分(1変数・多変数)→積分(多変数・1変数)→級数(収束判定法や条件収束)の順に展開しています。特に,積分が多変数から始まるのが面白いです。前書きにもありますが,本書は多変数の場合を重要視しています。2~3変数でごまかすのではなく,きちんと n 変数で記述されています。

最初の実数の連続性では,いきなり「体」や「全順序集合」といった言葉が現れます。また,他にもコンパクト性や弧状連結性も出てきます。いきなりオーバースペックだし,初学者は面食らってしまうでしょう。上限の存在を実数の連続性の公理として紹介し,それを用いて例として,平方根の存在を背理法まで用いて証明していますが,証明は小さな字でそこそこ長いです。ここに限らず,本書は証明が小さな字で長い傾向にあります。厳密ですが,ちょっと回りくどいと感じることもあります。積分については,リーマン可積分性から零集合の概念まで踏み込んでいますが,この証明がまた長いです。

気になる点として,上極限・下極限の定義は I の本当に最後の方まで登場しません。逆にそこまで使っていないのかと不安になるし,上極限・下極限を使って述べたら明快な証明があるのではないかと思ってしまいます。

また注意ですが, \lim_{x\to a} とかくと,普通は \lim_{\substack{x\to a \\ x\ne a}} を意味しますが,本書では \lim_{x\to a} のときは, x は a を取りながら a に近づいて良いとされています。I.6節内の注意を見てください。イプシロンデルタ論法で言うと,普通は 0<|x-a|<\delta\implies |f(x)-b|<\varepsilon ですが,本書は単に |x-a|<\delta\implies |f(x)-b|<\varepsilon となっています。このため,微分の定義はわざわざ

\lim_{\substack{h\to 0 \\ h\ne 0}} \frac{f(t+h)-f(t)}{h}

と記してあります。

II では,陰関数・逆写像定理→積分(多変数の広義積分・変数変換公式・曲面積・フーリエ変換)→ベクトル解析→複素解析(楕円関数の入門まで)の順に展開しています。積分の変数変換は,I では円柱座標・極座標の変数変換公式のみ与えており,一般のヤコビアンによる変数変換公式はIIに載っています。その変数変換公式の長い証明まできっちり載っているのが素晴らしいです。

最後の150ページくらいは1変数複素解析で,楕円関数の入門までかなり多くのことがコンパクトにまとまっています。複素解析は普通,アールフォルス「複素解析」など,別の本で学ぶのが一般的ですが,複素解析まで同じ本で押さえたい人には良いかもしれません。

I, II を通して,問題は後ろに略解があるか,解答が省略されています。また,微分方程式の詳しい内容はありません。

繰り返しになりますが,初学者にはかなり難しいですが,辞書として持っておくのはかなり優秀な本です。

12. 高木貞治「解析概論」岩波書店

1960年に逝去された高木先生の本。536ページあって分厚いだけでなく,大きさも大きいです。また,中の紙は白いです。歴史ある本なので,関数ではなく函数とかかれています,また「然らば」とか「故に定理を承認せざるを得ない」など日本語の言葉遣いが少々難解なところがあります。「ある〇〇」は本書では「或る〇〇」のように,漢字で書かれています。一方で,古い本ですが改訂によってきちんとLaTeX組版されており,文字は大変読みやすいです。

かなりあっさり書いてある印象で,その分ちょっと行間は広いかもしれません。証明終の記号がかかれていないところが多く,どこまでが証明かパッと見でわからないことがあります。ちゃんと示されているところもあります。

イプシロンデルタ論法→微分(1変数・多変数)→積分(1変数)→級数→複素解析→フーリエ展開→陰関数・逆関数→重積分・ベクトル解析→ルベーグ積分の順に展開しています。重積分の扱いが遅く,珍しい順番と言えるでしょう。大学1年生がこの通りに読み進めると,重積分を扱うのが遅くなりすぎるので注意が必要です。

さらに注意として,古いからかわかりませんが,用語が書かれていないことや,現代と異なることがあります。例えば,ランダウの記号は扱っていますが,その名称は出てきません。また,「微分積分学の基本定理」は「微分積分法の基本公式」と書かれてあります。ルベーグ積分論では,可測関数のことを「M函数」と略称しています。その他,最近の用語と違うことがあるので,この本で初学者が学ぶメリットは薄いといえるでしょう。

かなりいろいろなことが載っており,ペラペラめくる分には勉強になります。デデキント切断についても載っています。複素解析は留数定理までの一通りの内容が,フーリエ展開については,sinのみの級数・cosのみの級数にする話が軽く載っています。随所で歴史的背景にも説明があります。微分方程式はありません。

初学者が使う本ではありませんが,パラパラめくると学ぶことがある本でしょう。辞書としては,真上の杉浦光夫「解析入門 I, II」の方が使い勝手が良いと思います。名著であることに揺らぎありません。